本報訊 (記者趙爭耀)“虹裳霞帔步搖冠,鈿瓔累累佩珊珊。”白居易曾在《霓裳羽衣舞歌》中生動逼真地描繪了中國傳統文化中女性冠飾點綴于青絲云鬢,色彩絢爛、雍容華貴。然而,目前出土的唐代婦女冠飾較為罕見,大多已無法復原。8月26日,記者從陜西省文物保護研究院獲悉,該院已基本成功修復一件唐代貴婦“裴氏冠飾”。這是繼唐高祖第五代孫女李倕冠飾之后,考古專家修復的第二件中國唐代貴族女性冠飾。

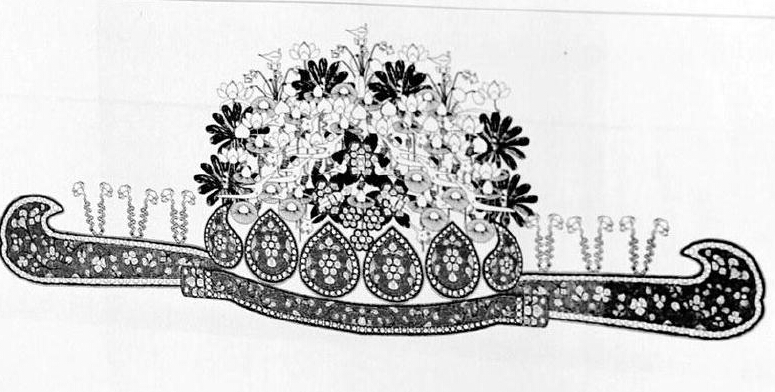

“‘裴氏冠飾’出土于西安唐代閻識微夫婦墓,從隨葬品組合來看,或為皇家御賜。經清理,冠飾材料有銅、金,也有玉質、綠松石、珍珠等。飾件多用捶打工藝,并首次發現了表面鎏金的銅珠。”陜西省文物保護研究院“三秦學者”、研究員楊軍昌博士告訴記者,“裴氏冠飾”飾件保存情況不佳,大的構件多出現殘斷。陜西省文物保護研究院與西安市文物保護考古研究院、陜西師范大學歷史文化學院合作研究,在實驗室進行修復的同時,參考《女孝經圖》、明代水陸畫等文獻資料,“把零件復原,把部件復原,把整個冠飾復原。”

“只看這些殘存的物件,無法想象頭冠的原型。”陜西師范大學歷史文化學院副教授徐濤說,可見的鳳冠實物最早為明代,圖像資料最早為宋代。按照“漢承秦制”、“宋承唐制”等說法,“裴氏冠飾”代表的是后世冠飾的“祖形”。它的復原為研究中國古代冠飾制度提供了資料,具有重要的學術價值。復原唐代冠飾原貌,需要多學科合作,綜合歷史、藝術、文物等多學科來共同完成。利用文獻記載、圖像資料,以及后世冠飾特點考據唐代冠飾形制,進行復原,整理組合成一個最接近原貌的冠飾狀態。徐濤認為,“裴氏冠飾”的成功復原,對隋朝蕭后鳳冠的修復奠定了良好的基礎。

2013年3月,隋煬帝墓與蕭后墓在揚州被發現,出土了400多件(套)文物,其中修復難度最大的是蕭后鳳冠。據悉,蕭后鳳冠已被整體提出送至陜西省文物保護研究院修復。

“李倕冠飾、裴氏冠飾和蕭后鳳冠是具有一定關聯性的。”楊軍昌表示,“裴氏冠飾”和蕭后鳳冠在大構件方面比較接近,考古人員將在“裴氏冠飾”成功復原的基礎上,對蕭后鳳冠開展前期研究,利用X光和 CT 掃描等無損技術手段,制訂保護修復方案。